2009. 7. 10. 05:18

[책]

콜레라 시대의 사랑 Love in the Time of Cholera

가브리엘 가르시아 마르케스 Gabriel García Márquez

Vintage International

부유한 상인의 딸인 페르미나와 가난한 청년 플로렌티노는 열렬한 사랑에 빠지지만, 페르미나의 아버지의 반대로 둘은 이어지지 못한다. 페르미나는 콜레라 퇴치로 도시 전체의 존경을 받던 젊은 의사 우르비노와 결혼하고, 그런 페르미나를 잊지 못한 플로렌티노는 의미없는 사랑을 나누며 우르비노가 죽은 다음 다시 페르미나에게 사랑을 고백하리라 다짐한다. 셋 다 노년에 접어든 어느 날 어처구니없는 사고로 우르비노가 죽게 되고, 처음 사랑을 고백한지 51년 9개월 하고도 4일이 흐른 날 플로렌티노는 페르미나에게 다시 한번 사랑을 고백하는데...

[백년동안의 고독]과 함께 마르케스의 대표작 중 하나로 꼽히는 소설이다. 영화 [세렌디피티]에서 사랑의 메신저 역할을 했던 책이라는 첫인상으로 많은 이들이 제목을 기억할 것 같다. 네이버 책 설명에 따르면 미국이나 라틴 아메리카의 대형 서점에서 해마다 발렌타인 데이가 되면 불멸의 사랑을 대표하는 책으로 [바람과 함께 사라지다], [닥터 지바고]와 함께 이 책을 전시해 놓는다는데, 글쎄, 저게 불멸의 사랑일까.

하나. 사랑.

읽는 내내 생각한 것이 저 부분이었다. 플로렌티노의 그것을 과연 사랑이라고 할 수 있을까. 책 내용을 단 한 문장으로 "목숨이 다할때까지 한 사람만을 기다린 남자의 이야기" 정도로 줄인다면 매우 로맨틱해 보일 수 있겠다만, 아주 조금만 늘려서 "젊은 날 첫사랑을 잊지 못해 이여자 저여자와 침대에서 뒹굴며 그 첫사랑을 대체할 사람을 찾아보지만 결국 실패하고, 그 첫사랑의 남편이 죽는 날만을 50년 넘게 기다린 남자의 이야기"정도로만 표현해도 벌써 뭔가 징그러운 기분이 들면서 그것이 집착인지 사랑인지 헷갈리게 된다. 하물며 책 한권이 그 50여년에 관한 이야기인데, 기다림에 관한 수십개의 에피소드를 읽다 보면 플로렌티노의 남루함과 어처구니없음에 - 이게 대체 뭐하는 짓인가 - 하는 생각이 안들 수 없다. 첫사랑을 잊지못해 카사노바가 되어 수많은 과부와 여자들과의 정사를 가지면서도 첫사랑을 향한 순수한 마음만큼은 간직해 왔다는 그 진부한 캐릭터야 백년전을 배경으로 한 이십년 전 소설이니까 그려러니 하더라도, 도무지 나는 저게 집착이 아니라 사랑이라고 생각하기 힘들었다. 내 가치관으로는, 어릴적 환상을 키워 신화로 만들어서는 어른이 되고 노인이 되어서도 필요할때마다 그 안에 숨고 피해서 자위하고 있는 모습으로 밖에 보이지 않았다.

그렇지만, 결국 그 51년 9개월 4일이 흘러 둘이 노년에 다시 사랑을 시작하는 모습은 아름다웠다. 좋았던 점은, 현재와 그 스무살 시절의 과거를 연결지으려는 플로렌티노의 노력과 달리 페르미나는 충실히 현재를 살아갔다는 점이다. 페르미나가 그를 여전히 잊지 못해서 혹은 과거의 아름다웠던 기억의 연장에서 그를 사랑하는 것이 아니라, 지금 현재 이 모습의 플로렌티노를 사랑하고 받아들인다는 설정이 참 맘에 들었다.

책은 그랬다. 과도한 묘사와 대사들이 종종 잔뜩 기름칠 한 느끼함을 주기도 했지만, (플로렌티노가 50년을 기다린다는 설정을 제외하면) 책 속에서 일어나는 사건이나 상황만큼은 사랑에 관한 이야기 답지 않게 담백하고 현실감 있었다. 어이없는 우르비노의 죽음이나 50년간의 기다림 속에서 플로렌티노가 겪는 상황과 감정, 그리고 다시 사랑하는 과정들이 지나친 감상주의나 로맨틱함에 함몰되지 않고 현실성 있게, 때로는 그로 인해 너무 덜 로맨틱하게 진행되었다. 일상에 관한 자세한 묘사와 작은 상황들의 현실성에 이 책이 시작부터 갖고가는 비현실성 - 불멸의 사랑 - 이 희석되어 독자들이 책을 더 쉽게 받아들일 수 있지않았을까. 어쩌면 그런 현실성이 나로 하여금 플로렌티노의 사랑이 사랑이 아니라 집착이라고 생각하게 한 걸지도 모르겠다.

둘. 문체

마르케스의 문체 자체는 조금 즐기기 힘들었다. 지나치리만큼 과도한 묘사에 불필요해 보이는 에피소드들까지 너무 많이 풀어놓는다는 느낌이었고, 마르케스에 대한 평단에서 말하던 '이야기꾼'이라는 평가가 '수다쟁이'라는 표현의 순화형이 아닐까 하는 생각을 했다. 그렇다. 정말 수다스럽다. 좀 과장해서 비유하자면, '내가 블로그에 책을 읽고 글을 씁니다'라는 말을 하기 위해서 그는 '나'와 관련된 에피소드 하나, 그리고 이어서 '블로그', '책', ;읽는 행위', '글', '쓰는 행위'에 관한 에피소드를 각각 하나씩 늘여놓는다. '나한테 이렇고 저렇고 그런 일이 있었는데, 블로그는 요렇고 고런 장소이고, 책이라 하면 이러저러한 것인데 그것을 읽다가 이러쿵저러쿵한 적이 있었고, ... ... ......' 책을 따라 읽다보면 책이 가고자 하는 큰 줄기가 대체 뭔지 헷갈리는 경우가 많았고 그런 정신없음은 약간의 짜증으로 이어졌다. 그것이 남미 특유의 문체로 세계 문학계를 신선하게 했을지는 몰라도, 나와는 맞지 않았던듯.

셋. 나이 듦

플로렌티노의 50년에 걸친 기다림은 어떤 특별한 시간적 건너뜀 없이 상당히 연속적이라고 느껴지게 묘사된다. 이런 저런 에피소드가 꼬리에 꼬리를 무는 문체 덕분이 큰 것 같은데, 50년이라는 시간을 단 한 권의 책에서 풀어놓으면서 '10년 뒤'와 같은 건너뜀이 없다는 것이 상당히 신선했다. 다른 책들에선 어느 순간 한번에 10년, 20년이 흘러 주인공들이 노인이 되어버리는 경우가 많은데, 덕분에 독자로써는 그 시간의 무게를 주인공에게 부여하지 못하고 결국 갑자기 늙어버린 주인공에게 이질감을 느끼거나, 혹은 그가 여전히 젊은이라는 느낌을 갖고 책을 읽어나가게 되는 경우가 많았다. 하지만 이 책에서는 플로렌티노가 노년에 접어드는 과정이 자연스럽게 이어지다 보니 나도 그와 함께 온전한 시간을 다 기다려온 것 같은 기분이 들었다. 덕분에 나이 듦에 관한 묘사와 그것이 닥쳤을 때 느끼는 주인공의 감정과 같은 것들이 (물론 나도 50년 더 흘러야 진짜 이해하겠지만) 좀 더 가깝게 다가왔다.

그리고..

간간히(가 아니라 자주) 등장하던 야한 장면 덕분에 문체에 대한 아쉬움을 이겨내고 즐겁게 읽었다... (먼산)

이제 갈무리들.

page 26

Wisdom comes to us when it can no longer do any good.

page 30

He was the first man that Fermina Daza heard urinate. She heard him on their wedding night, while she lay prostrate with seasickness in the stateroom on the ship that was carrying them to France, and the sound of his stallion's stream seemed so potent, so replete with authority, that it increased her terror of the devastation to come. That memory often returned to her as the years weakened the stream, for she never could resign herself to his wetting the rim of the toilet bowl each time he used it. Dr. Urbino tired to convince her, with arguments readily understandable to anyone who wished to understand them, that the mishap was not repeated everyday through carelessness on his part, as she insisted, but because of organic reasons: as a young man his stream was so defined and so direct that when he was at school he won contests for marksmanship in filling bottles, but with the ravages of age it was not only decreasing, it was also becoming oblique and scattered, and had at last turned into a fantastic fountain, impossible to control despite his many efforts to direct it. He would say: "The toilet must have been invented by someone who knew nothing about men." He contributed to domestic peace with a quotidian act that was more humiliating than humble: he wiped the rim of the bowl with toilet paper each time he used it. She knew, but never said anything as long as the ammoniac fumes were not too strong in the bathroom, and then she proclaimed, as if she had uncovered a crime: "This stinks like a rabbit hutch." On the ultimate solution: he urinated sitting down, as she did, which kept the bowl clean and him in a state of grace.

// 마르케스 식 수다스러움의 한 예. 이 전혀 쓸데없는 긴 얘기를 뜬금없는 와중에 풀어놓는다. 그래도 이런게 한두번이면 - 두 주인공이 부부로써 늙어가는 세월에 대한 느낌을 생생히 전해주기 위함이겠구나 - 하고 넘어갈텐데, 내겐 좀 지나치리만큼 많았다. 이래서 수다스럽다고 표현하는 건데, 그런 와중에도 그런 수다가 너무나 인간적이고 현실적이고 생생한지라 마냥 싫어할 수도 없었다. 특히 이 부분은 너무 웃겼다.

Page 189

And then he [Dr. Urbino] wiped him [Florentino Ariza] from his memory, because among other things, his profession had accustomed him to the ethical management of forgetfulness.

Page 190

Florentino Ariza could not bear his [Dr. Urbino's] natural distinction, the fluidity and precision of his words, his faint scent of camphor, his personal charm, the easy and elegant manner in which he made his most frivolous sentences seem essential only because he had said them.

Page 193

Hidden in the darkness of an orchestra seat, a fresh camellia in the buttonhole of his lapel throbbing with the strength of this desire, Florentino Ariza saw Fermina Daza open the three sealed envelopes on the stage of the old National Theater on the night of the first Festival.

Page 266

"I am almost one hundred years old, and I have seen everything change, even the position of the stars in the universe, but I have not seen anything change yet in this country," he would say. "Here they make new constitutions, new laws, new wars every three months, but we are still in colonial times."

//플로렌티노의 삼촌이 죽기 얼마 전 그의 회사를 플로렌티노에게 물려주면서 한 말. 식민사회에서 근대로 넘어가는 책의 시대적 배경은 책에 매우 잘 녹아들어 있다.

가브리엘 가르시아 마르케스 Gabriel García Márquez

Vintage International

부유한 상인의 딸인 페르미나와 가난한 청년 플로렌티노는 열렬한 사랑에 빠지지만, 페르미나의 아버지의 반대로 둘은 이어지지 못한다. 페르미나는 콜레라 퇴치로 도시 전체의 존경을 받던 젊은 의사 우르비노와 결혼하고, 그런 페르미나를 잊지 못한 플로렌티노는 의미없는 사랑을 나누며 우르비노가 죽은 다음 다시 페르미나에게 사랑을 고백하리라 다짐한다. 셋 다 노년에 접어든 어느 날 어처구니없는 사고로 우르비노가 죽게 되고, 처음 사랑을 고백한지 51년 9개월 하고도 4일이 흐른 날 플로렌티노는 페르미나에게 다시 한번 사랑을 고백하는데...

[백년동안의 고독]과 함께 마르케스의 대표작 중 하나로 꼽히는 소설이다. 영화 [세렌디피티]에서 사랑의 메신저 역할을 했던 책이라는 첫인상으로 많은 이들이 제목을 기억할 것 같다. 네이버 책 설명에 따르면 미국이나 라틴 아메리카의 대형 서점에서 해마다 발렌타인 데이가 되면 불멸의 사랑을 대표하는 책으로 [바람과 함께 사라지다], [닥터 지바고]와 함께 이 책을 전시해 놓는다는데, 글쎄, 저게 불멸의 사랑일까.

하나. 사랑.

읽는 내내 생각한 것이 저 부분이었다. 플로렌티노의 그것을 과연 사랑이라고 할 수 있을까. 책 내용을 단 한 문장으로 "목숨이 다할때까지 한 사람만을 기다린 남자의 이야기" 정도로 줄인다면 매우 로맨틱해 보일 수 있겠다만, 아주 조금만 늘려서 "젊은 날 첫사랑을 잊지 못해 이여자 저여자와 침대에서 뒹굴며 그 첫사랑을 대체할 사람을 찾아보지만 결국 실패하고, 그 첫사랑의 남편이 죽는 날만을 50년 넘게 기다린 남자의 이야기"정도로만 표현해도 벌써 뭔가 징그러운 기분이 들면서 그것이 집착인지 사랑인지 헷갈리게 된다. 하물며 책 한권이 그 50여년에 관한 이야기인데, 기다림에 관한 수십개의 에피소드를 읽다 보면 플로렌티노의 남루함과 어처구니없음에 - 이게 대체 뭐하는 짓인가 - 하는 생각이 안들 수 없다. 첫사랑을 잊지못해 카사노바가 되어 수많은 과부와 여자들과의 정사를 가지면서도 첫사랑을 향한 순수한 마음만큼은 간직해 왔다는 그 진부한 캐릭터야 백년전을 배경으로 한 이십년 전 소설이니까 그려러니 하더라도, 도무지 나는 저게 집착이 아니라 사랑이라고 생각하기 힘들었다. 내 가치관으로는, 어릴적 환상을 키워 신화로 만들어서는 어른이 되고 노인이 되어서도 필요할때마다 그 안에 숨고 피해서 자위하고 있는 모습으로 밖에 보이지 않았다.

그렇지만, 결국 그 51년 9개월 4일이 흘러 둘이 노년에 다시 사랑을 시작하는 모습은 아름다웠다. 좋았던 점은, 현재와 그 스무살 시절의 과거를 연결지으려는 플로렌티노의 노력과 달리 페르미나는 충실히 현재를 살아갔다는 점이다. 페르미나가 그를 여전히 잊지 못해서 혹은 과거의 아름다웠던 기억의 연장에서 그를 사랑하는 것이 아니라, 지금 현재 이 모습의 플로렌티노를 사랑하고 받아들인다는 설정이 참 맘에 들었다.

책은 그랬다. 과도한 묘사와 대사들이 종종 잔뜩 기름칠 한 느끼함을 주기도 했지만, (플로렌티노가 50년을 기다린다는 설정을 제외하면) 책 속에서 일어나는 사건이나 상황만큼은 사랑에 관한 이야기 답지 않게 담백하고 현실감 있었다. 어이없는 우르비노의 죽음이나 50년간의 기다림 속에서 플로렌티노가 겪는 상황과 감정, 그리고 다시 사랑하는 과정들이 지나친 감상주의나 로맨틱함에 함몰되지 않고 현실성 있게, 때로는 그로 인해 너무 덜 로맨틱하게 진행되었다. 일상에 관한 자세한 묘사와 작은 상황들의 현실성에 이 책이 시작부터 갖고가는 비현실성 - 불멸의 사랑 - 이 희석되어 독자들이 책을 더 쉽게 받아들일 수 있지않았을까. 어쩌면 그런 현실성이 나로 하여금 플로렌티노의 사랑이 사랑이 아니라 집착이라고 생각하게 한 걸지도 모르겠다.

둘. 문체

마르케스의 문체 자체는 조금 즐기기 힘들었다. 지나치리만큼 과도한 묘사에 불필요해 보이는 에피소드들까지 너무 많이 풀어놓는다는 느낌이었고, 마르케스에 대한 평단에서 말하던 '이야기꾼'이라는 평가가 '수다쟁이'라는 표현의 순화형이 아닐까 하는 생각을 했다. 그렇다. 정말 수다스럽다. 좀 과장해서 비유하자면, '내가 블로그에 책을 읽고 글을 씁니다'라는 말을 하기 위해서 그는 '나'와 관련된 에피소드 하나, 그리고 이어서 '블로그', '책', ;읽는 행위', '글', '쓰는 행위'에 관한 에피소드를 각각 하나씩 늘여놓는다. '나한테 이렇고 저렇고 그런 일이 있었는데, 블로그는 요렇고 고런 장소이고, 책이라 하면 이러저러한 것인데 그것을 읽다가 이러쿵저러쿵한 적이 있었고, ... ... ......' 책을 따라 읽다보면 책이 가고자 하는 큰 줄기가 대체 뭔지 헷갈리는 경우가 많았고 그런 정신없음은 약간의 짜증으로 이어졌다. 그것이 남미 특유의 문체로 세계 문학계를 신선하게 했을지는 몰라도, 나와는 맞지 않았던듯.

셋. 나이 듦

플로렌티노의 50년에 걸친 기다림은 어떤 특별한 시간적 건너뜀 없이 상당히 연속적이라고 느껴지게 묘사된다. 이런 저런 에피소드가 꼬리에 꼬리를 무는 문체 덕분이 큰 것 같은데, 50년이라는 시간을 단 한 권의 책에서 풀어놓으면서 '10년 뒤'와 같은 건너뜀이 없다는 것이 상당히 신선했다. 다른 책들에선 어느 순간 한번에 10년, 20년이 흘러 주인공들이 노인이 되어버리는 경우가 많은데, 덕분에 독자로써는 그 시간의 무게를 주인공에게 부여하지 못하고 결국 갑자기 늙어버린 주인공에게 이질감을 느끼거나, 혹은 그가 여전히 젊은이라는 느낌을 갖고 책을 읽어나가게 되는 경우가 많았다. 하지만 이 책에서는 플로렌티노가 노년에 접어드는 과정이 자연스럽게 이어지다 보니 나도 그와 함께 온전한 시간을 다 기다려온 것 같은 기분이 들었다. 덕분에 나이 듦에 관한 묘사와 그것이 닥쳤을 때 느끼는 주인공의 감정과 같은 것들이 (물론 나도 50년 더 흘러야 진짜 이해하겠지만) 좀 더 가깝게 다가왔다.

그리고..

간간히(가 아니라 자주) 등장하던 야한 장면 덕분에 문체에 대한 아쉬움을 이겨내고 즐겁게 읽었다... (먼산)

이제 갈무리들.

page 26

Wisdom comes to us when it can no longer do any good.

page 30

He was the first man that Fermina Daza heard urinate. She heard him on their wedding night, while she lay prostrate with seasickness in the stateroom on the ship that was carrying them to France, and the sound of his stallion's stream seemed so potent, so replete with authority, that it increased her terror of the devastation to come. That memory often returned to her as the years weakened the stream, for she never could resign herself to his wetting the rim of the toilet bowl each time he used it. Dr. Urbino tired to convince her, with arguments readily understandable to anyone who wished to understand them, that the mishap was not repeated everyday through carelessness on his part, as she insisted, but because of organic reasons: as a young man his stream was so defined and so direct that when he was at school he won contests for marksmanship in filling bottles, but with the ravages of age it was not only decreasing, it was also becoming oblique and scattered, and had at last turned into a fantastic fountain, impossible to control despite his many efforts to direct it. He would say: "The toilet must have been invented by someone who knew nothing about men." He contributed to domestic peace with a quotidian act that was more humiliating than humble: he wiped the rim of the bowl with toilet paper each time he used it. She knew, but never said anything as long as the ammoniac fumes were not too strong in the bathroom, and then she proclaimed, as if she had uncovered a crime: "This stinks like a rabbit hutch." On the ultimate solution: he urinated sitting down, as she did, which kept the bowl clean and him in a state of grace.

// 마르케스 식 수다스러움의 한 예. 이 전혀 쓸데없는 긴 얘기를 뜬금없는 와중에 풀어놓는다. 그래도 이런게 한두번이면 - 두 주인공이 부부로써 늙어가는 세월에 대한 느낌을 생생히 전해주기 위함이겠구나 - 하고 넘어갈텐데, 내겐 좀 지나치리만큼 많았다. 이래서 수다스럽다고 표현하는 건데, 그런 와중에도 그런 수다가 너무나 인간적이고 현실적이고 생생한지라 마냥 싫어할 수도 없었다. 특히 이 부분은 너무 웃겼다.

Page 189

And then he [Dr. Urbino] wiped him [Florentino Ariza] from his memory, because among other things, his profession had accustomed him to the ethical management of forgetfulness.

Page 190

Florentino Ariza could not bear his [Dr. Urbino's] natural distinction, the fluidity and precision of his words, his faint scent of camphor, his personal charm, the easy and elegant manner in which he made his most frivolous sentences seem essential only because he had said them.

Page 193

Hidden in the darkness of an orchestra seat, a fresh camellia in the buttonhole of his lapel throbbing with the strength of this desire, Florentino Ariza saw Fermina Daza open the three sealed envelopes on the stage of the old National Theater on the night of the first Festival.

Page 266

"I am almost one hundred years old, and I have seen everything change, even the position of the stars in the universe, but I have not seen anything change yet in this country," he would say. "Here they make new constitutions, new laws, new wars every three months, but we are still in colonial times."

//플로렌티노의 삼촌이 죽기 얼마 전 그의 회사를 플로렌티노에게 물려주면서 한 말. 식민사회에서 근대로 넘어가는 책의 시대적 배경은 책에 매우 잘 녹아들어 있다.

2009. 7. 5. 22:02

[전시/스페인]

국립 카탈루냐 미술관 Museu Nacional d'Art de Catalunya

바르셀로나 Barcelona

2009. 01. 06.

스페인의 카탈루냐 지방은 사실상 독립된 국가라는 느낌이 강했다. 모든 관공서나 표지판 등의 가장 첫 글들은 모두 카탈루냐어였고, 그 밑에야 표준 스페인어가 쓰여있다.

카탈루냐 미술관의 가장 놀라웠던 점은, 하나의 지방 출신 미술가들의 작품만으로도 이렇게 거대하고 멋진 미술관을 만들어 낼 수 있다는 것이다. (적어도 내가 국적을 확인한) 미술관 내의 작품의 전부가 스페인 출신 작가의 것이었고, 또 그 중 한 두개 정도를 제외하고는 모두 카탈루냐 태생이거나 혹은 카탈루냐에 오랬동안 살았던 미술가들의 작품이었다. 경악스러웠다. 카탈루냐인들의 자부심에 대해 이해가 가기도 했고, 한편으론 너무 부러웠다. 면적이 남한의 1/3가량에 불과한 카탈루냐 지방 하나만으로도 이렇게 자신들의 고유한 문화가 양적으로나 질적으로나 아주 우수하다는 것을 전 세계를 향해 뽐내고 있었다. 바르셀로나는 알아도 여행오기 전까지 '카탈루냐'라는 단어조차 몰랐던 나같은 사람에게 멋지게 깊은 인상을 박아준 셈이다. 서울의 국립중앙박물관이 외국 여행객들에게 그런 역할을 해 내고 있을까.

그리고 좋았던 그림들.

미술관은 시대순으로 카탈루냐의 미술을 소개하는데, 가장 첫 부분이 로마네스크 양식의 그림들, 그리고 성당 천장화들이었다. 재미있었던 점은 카탈루냐 각 지역의 오래된 성당의 돔 천장에 그린 그림들을 돔 채로 뜯어서 박물관 내부로 옮겨놓았다는 것이다. 한꺼번에 각종 성당의 그림을 볼 수 있어서 좋기도 했지만, 한편으론 성당 내부에서 봐야 진짜 맛인데 이렇게 옮겨 놓은 것이 안타깝기도 했다. 성당을 뜯어서 옮길때 주위의 반대는 없었는지도 궁금했고, 혹은 효과적인 보존을 위해 이렇게 옮겨놓을 수 밖에 없었나 싶기도 했다. 이 그림은 그렇게 뜯어온 그림 중 가장 인상깊었던 그림이다. 이 프레스코화를 보자 마자 고구려 무용총이 떠올랐다. 그 거친 역동성.

칙칙한 회색빛으로 누드화를 그린 것이 강렬했다.

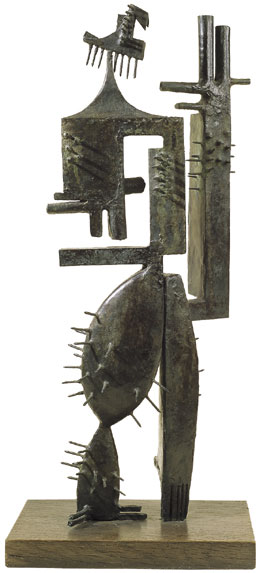

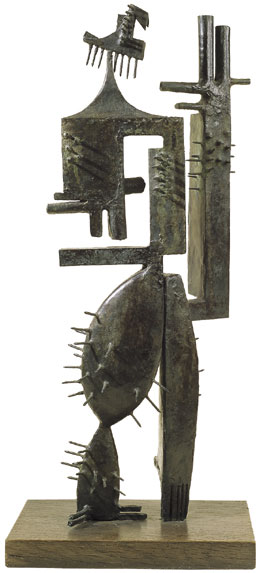

내가 방문했을때 지하에선 Julio González의 회고전이 열리고 있었다. 상설 전시관을 둘러보느라 어느덧 미술관 폐장 시간이 다 되어가고 있어서 회고전은 반틈 정도밖에 제대로 보지 못했지만, 그의 조각이 너무나도 맘에 들었다. 한 두 작품이 맘에 드는게 아니라 전반적인 조각들의 분위기 전부가 내 맘에 쏙 들었달까. 여러가지 작품을 좀 더 소개하고 싶지만, 저게 대표작인지 저 작품 이외의 사진은 구하기가 영 쉽지 않다.

바르셀로나 Barcelona

2009. 01. 06.

스페인의 카탈루냐 지방은 사실상 독립된 국가라는 느낌이 강했다. 모든 관공서나 표지판 등의 가장 첫 글들은 모두 카탈루냐어였고, 그 밑에야 표준 스페인어가 쓰여있다.

카탈루냐 미술관의 가장 놀라웠던 점은, 하나의 지방 출신 미술가들의 작품만으로도 이렇게 거대하고 멋진 미술관을 만들어 낼 수 있다는 것이다. (적어도 내가 국적을 확인한) 미술관 내의 작품의 전부가 스페인 출신 작가의 것이었고, 또 그 중 한 두개 정도를 제외하고는 모두 카탈루냐 태생이거나 혹은 카탈루냐에 오랬동안 살았던 미술가들의 작품이었다. 경악스러웠다. 카탈루냐인들의 자부심에 대해 이해가 가기도 했고, 한편으론 너무 부러웠다. 면적이 남한의 1/3가량에 불과한 카탈루냐 지방 하나만으로도 이렇게 자신들의 고유한 문화가 양적으로나 질적으로나 아주 우수하다는 것을 전 세계를 향해 뽐내고 있었다. 바르셀로나는 알아도 여행오기 전까지 '카탈루냐'라는 단어조차 몰랐던 나같은 사람에게 멋지게 깊은 인상을 박아준 셈이다. 서울의 국립중앙박물관이 외국 여행객들에게 그런 역할을 해 내고 있을까.

그리고 좋았던 그림들.

Griffin, Around 1210, Fresco, 190x320cm, From a chamber in the Torre del Tesoro in the monastery of San Pedro in Arlanza

미술관은 시대순으로 카탈루냐의 미술을 소개하는데, 가장 첫 부분이 로마네스크 양식의 그림들, 그리고 성당 천장화들이었다. 재미있었던 점은 카탈루냐 각 지역의 오래된 성당의 돔 천장에 그린 그림들을 돔 채로 뜯어서 박물관 내부로 옮겨놓았다는 것이다. 한꺼번에 각종 성당의 그림을 볼 수 있어서 좋기도 했지만, 한편으론 성당 내부에서 봐야 진짜 맛인데 이렇게 옮겨 놓은 것이 안타깝기도 했다. 성당을 뜯어서 옮길때 주위의 반대는 없었는지도 궁금했고, 혹은 효과적인 보존을 위해 이렇게 옮겨놓을 수 밖에 없었나 싶기도 했다. 이 그림은 그렇게 뜯어온 그림 중 가장 인상깊었던 그림이다. 이 프레스코화를 보자 마자 고구려 무용총이 떠올랐다. 그 거친 역동성.

Nu femení, Ramon Casas, 1894, Oil on canvas, 59,5 x 79 cm

칙칙한 회색빛으로 누드화를 그린 것이 강렬했다.

Julio González, Monsieur Cactus, 1939.

내가 방문했을때 지하에선 Julio González의 회고전이 열리고 있었다. 상설 전시관을 둘러보느라 어느덧 미술관 폐장 시간이 다 되어가고 있어서 회고전은 반틈 정도밖에 제대로 보지 못했지만, 그의 조각이 너무나도 맘에 들었다. 한 두 작품이 맘에 드는게 아니라 전반적인 조각들의 분위기 전부가 내 맘에 쏙 들었달까. 여러가지 작품을 좀 더 소개하고 싶지만, 저게 대표작인지 저 작품 이외의 사진은 구하기가 영 쉽지 않다.

2009. 7. 1. 23:25

[생각]

어릴적 재미 한인을 위한 콘서트가 티비에서 방영된 적이 있다. 여러 가수들이 차례차례 노래를 부르고나서 마지막에는 모든 가수들이 다 함께 무대 위에서 [고향의 봄]을 부르며 피날레를 장식했다. 머리가 하얗게 샌 재미동포 할아버지 할머니들이 펑펑 우시면서 그 노래를 같이 부르셨는데, 그 모습을 보고는 어린 마음에 무척 신기해했던 기억이 있다.

초등학교때 배운 이래로, 그리고 저렇게 콘서트에서 본 이후로는 접하지 못했던 [고향의 봄]을 다신 만난건 고등학교 때였다. 고등학교에서 학교 근처 우체국을 가는 길의 담벼락에는 [고향의 봄] 가사와 악보가 새겨져 있었다. 처음 그 담벼락을 만났을 때, 오랜만에 만난 [고향의 봄]에 반가워하며 슬며시 흥얼거리며 따라불러보았다. 그리고 그때 그 콘서트의 할아버지 할머니들이 떠올랐다. 아, 그래서 그분들이 그렇게 우셨던 거구나... 대체 어쩜 이런 가사를, 이런 가락을 쓸 수 있을까. 이런게 한국을 정의하는 것 중 하나가 아닐까. 어린 맘에도 뭉클 느껴지는 감동은 내가 느낀 그 감정이 한국인이 아니면 공감하지 못할 것 중 하나라는 생각이 들게 했다. 그리고 그 이후로 그 담벼락 앞을 지나갈때면 뭔지 모를 따뜻함을 느끼곤 했다.

새로이 조성되는 서울 광화문 광장에 들어설 세종대상 동상이 친일파 논란에 휩싸였다고 한다. (친일파의 세종대왕이 광화문에 - 한겨레21 기사) 우리 역사 속 위인들의 영정을 통일하기 위해 문화관광부가 표준영정을 정한 것이 있는데, 만원권 지폐에도 그려져 있는 그 세종대왕의 표준영정을 그린 사람이 바로 운보 김기창 화백이라고 한다. 그런데 문제는, 왠만한 한국인이라면 한번쯤은 들어봤을 법한 이름인 김기창 화백도 친일파였다는데 있다. 친일파가 그린 모습으로 세종대왕의 동상이 광화문에 들어선다는데, 논란이 안 일어날 수 없겠다.

친일파 논란에 대해 고민할때마다 나는 경계를 긋는 다는 것이 정말 어려운 일이라는 걸 느낀다. 솔직히 만원권에 세종대왕이 그려진지 25년이나 흘렀고 또 덕분에 그 그림이 우리가 생각하는 세종대왕의 모습으로 확고하게 자리잡은 지금, 단지 친일파가 그렸다는 이유로 그 만원권 도안을 바꿔야 한다거나 광화문의 동상 모양을 바꿔야 한다는 주장을 난 사실 이해하기 힘들다. 친일 청산을 향한 대전제에야 공감한다 해도, 현실적으로 이젠 불가능해진 혹은 의미없어진 부분들까지 너무 지나치게 결벽스러울 필요가 있을까.

그렇다. 나는 그걸 지나친 결벽스러움이라고 표현하고 싶다. 비단 그 유명한 친일수구꼴통에 속하지 않는다 할지라도 아마 상당수의 우리나라 국민들이 친일파에 대한 논란에 나와 비슷한 기분을 느낄거라고 생각한다. 끊이지 않고 계속되는 논란을 지켜보다 보니 이젠 친일파 관련기사만 뜨면 솔직히 '또 난리냐' 하는 생각이 드는 것도 사실이다. 물론 그렇다고 - 세월도 지났는데 그만 용서하자 - 를 말하고 싶은 것도 절대 아니다. 60년이 지나도 청산해야할 과거는 물론 청산해야 하는 거지만, 세종대왕 영정과 같은 그런 부분도 그 청산해야 할 과거에 속하는 건지 의문이라는 거다. 오히려 이런 식의 지나친 노출이 대중을 친일문제에 무감각해지게 만들고, 그러다 보면 정작 진짜 문제가 있는 부분에 대해서도 '또 난리냐' 하고 넘겨버리게 되지 않을까. 그 영정을 친일파가 그렸냐는 것을 문제삼을 게 아니라, 그 영정을 사용했을 때 그 친일파가 혹은 그의 유족이 이익을 챙기게 되는가를 문제삼는 것이 더 합리적이라고 생각한다. 저작권료 같은 걸 유족에게 준다면 그건 문제이지만 이런 부분은 깔끔한 경계를 그으며 합리적으로 법 제정을 할 수 있을 것 같은데.

확실하게 친일청산을 하려고 했으면 애시당초 광복 직후에 했어야 했는데 우리는 그러지 못했다. 그것이 너무나 화가나고 잘못된 역사라고 해도, 이미 지나간 역사를 바꿀 수는 없다. 과거에 제대로 친일 청산을 하지 못한 채 60년이 넘게 흐른 것은 사실이고, 제대로된 친일 청산에 대한 범국민적 공감과 의식 성장이 이루어진지도 이제 겨우 10년 정도에 불과하다. 그러는 사이 그 모든 친일파들의 흔적들은 너무나도 깊숙이 우리네 삶 속에 녹아 있어서, 이제와서 그런 것들을 구분해서 흔적을 지우기에는 그 경계 긋기나 너무나도 어렵다.

한국 최초의 근대적 장편 소설이라는 [무정]의 작가 이광수가 친일파라는 사실은 유명하다. 1919년 3·1운동 때 기미독립선언문을 작성했던 최남선도 일제 강점기 말년에는 친일파로 활동했었다. 처음 친일파에 대한 관심을 갖고 인터넷 이곳 저곳을 뒤져 여러 글들을 읽어 보았을 때, 이광수와 최남선의 이야기 정도는 쉽게 받아들일 만했다. 애국가의 작곡가 안익태가 만주국 축전곡을 작곡했고 또 만주국 축전 음악회에서 지휘를 했었다는 사실도, 어디선가 언풋 들었던 기억이 나면서 억지로라도 소화해낼만 했다. 그런데, [고향의 봄]의 작사자 이원수 작곡자 홍난파 모두가 친일파였다는 부분에 이르러선 결국 난 숨이 막히고 말았다. 온 국민의 동심을 상징하는, 스무살만 넘어도 들으면 마음이 따뜻해지는 그 [고향의 봄]도 친일파의 작품이라면, 도데체 우리의 뿌리 중에, 나의 뿌리 중에 친일의 흔적이 남아 있지 않은 것이 무엇이란 말인가.

이광수가, 최남선이, 그리고 그 외 수많은 친일파가 열정적인 친일파였건 그저 불어노는 바람에 조용히 몸을 기울인 갈대였건 아니면 버티고 버티다 부러진 나뭇가지였건 어쨌던 간에, 그들의 친일 행적 자체는 사실이다. 그치만, [무정]은 그 문학사적 중요성 덕분에 작가의 친일 행적과 작품의 가치는 따로 보아야 한다는 너무나도 익숙한 논리로 여전히 중고생 추천도서 목록에 꼭 들어간다. 또 기미독립선언서는 우리 마음 속에 뿌듯한 항일 운동의 기록으로 남아 있으며, 오늘날에도 매주 월요일 아침 9시면 전국 수천개의 초중고등학교에서 학생들이 애국가를 따라부르고 있고, 그리고 누군가는 고향의 봄 가사를 생각하며 눈물짓고 있다.

세종대왕 영정을 그린 사람이 김기창인 것이 문제가 된다면, 왜 우리는 아직도 (거칠게 표현하자면) 전국의 [무정]을 모아서 불태워버리지 않는가. 기미독립선언서는 친일파의 때에 더럽혀진 종이조각일 뿐이고, 애국가를 부르는 것은 황국 신민임을 열창하는 것이며, [고향의 봄]을 부를 때마다 일본 열도의 꽃피는 산골을 찬양하고 있다고는 말하지 않는가. 당연히 이건 말도 안되는 이야기들이다. 이들은 너무나도 깊숙이 우리 속에 들어와 있어서, 이젠 친일파의 작품이라고 해서 지우기엔 너무 늦었다.

혹자는 이광수는 30년을 항일 운동을 하며 살다가 일제 패망직전 6년만 친일 행적을 했으니까 그 점을 참작해야 되고, 또 [무정]은 항일 운동 기간 중에 집필된 거니까 괜찮다고 생각할지도 모르겠다. 하지만 그런식으로 정도의 문제로 친일 문제를 바꿔버리면, 처벌 받아야 하는 자와 처벌 받지 않을 만한 자, 욕먹어야 하는 자와 욕먹지 않아도 괜찮은 자의 경계는 정말 모호해진다. 그리고 굳이 그런 모호함까지 가지 않더라도 - 김기창 화백도 세종대왕을 일제시대에 그린건 아니지 않은가?

이런 상황에서 굳이 그 세종대왕 영정을 김기창 화백이 그렸다고 해서 문제삼을 필요가 있는지 나는 의문스럽다. 우리가 [무정]에 부여하는 것과 똑같은 의미를 김기창의 세종대왕 영정에도 부여할 수 있지 않을까. 매해 설날마다 꾸벅 세배하고 넙죽 받고나면 좋아라 하면서 꼬깃꼬깃 주머니에 숨겨넣었던 파란 지폐 속 세종대왕님을 사실은 친일파가 그린거라고 생각이나 했겠는가? 오히려 난 앞으로 내가 만원짜리를 지갑에서 꺼낼때마다 우리 삶 속 깊숙깊숙이 박혀있는 친일파의 흔적에 씁쓸함을 느낄까봐 걱정스럽다.

친일파가 그린게 아무 상관 없다는 말을 하고 싶은 것은 당연히 아니다. 그렇지만, 나는 대체 어디에 경계를 그어야 하는 건지 모르겠다. [고향의 봄]과 애국가를 부를때마다 찝찝한 기분을 느끼는 게 옳은 경계를 긋는 것일까. 그렇다고 엄청난 국민적 혼란과 혈세를 소모하며 그런 흔적들까지 깨끗하게 지워버리는게 옳을까. 에이, 현실적으로 당연히 그건 아니지 - 하면서도 또 한편으로는, 현실적인 거라고 믿고 있는 이런 나의 생각이 사실은 친일파의 자기합리화에 물들어 버린 것에 불과할까봐 두렵기도 하다.

홍난파와 이원수의 친일 행적에 관한 이야기를 접한 후였던 고등학교 3학년 말, 나는 한참 유학을 준비중이었고 유학관련 서류를 미국에 부치기 위해 자주 우체국을 들렀다. 그렇게 다시 담벼락의 [고향의 봄]을 만났을 땐, 어쩔 수 없이 예전같은 기분만을 느낄 수는 없었다. 세상은 참 묘하다. 독일은 2차대전이 끝난지 60년이 넘은 지금도 나치의 흔적들을 발견할때마다 죄의식에 몸서리치는데, 비슷한 가해자였던 일본의 총리는 오늘날에도 정부 지지율이 떨어지면 A급 전범이 안치된 야스쿠니 신사를 참배한다. 그리고, 한국에선 해방 40년이 넘은 후에야 태어난 평범한 학생조차도 [고향의 봄]을 따라 불러도 괜찮은 건지를 고민하고 있다.

우리가 피해자인건, 여전히 현재진행형인 것 같다.

초등학교때 배운 이래로, 그리고 저렇게 콘서트에서 본 이후로는 접하지 못했던 [고향의 봄]을 다신 만난건 고등학교 때였다. 고등학교에서 학교 근처 우체국을 가는 길의 담벼락에는 [고향의 봄] 가사와 악보가 새겨져 있었다. 처음 그 담벼락을 만났을 때, 오랜만에 만난 [고향의 봄]에 반가워하며 슬며시 흥얼거리며 따라불러보았다. 그리고 그때 그 콘서트의 할아버지 할머니들이 떠올랐다. 아, 그래서 그분들이 그렇게 우셨던 거구나... 대체 어쩜 이런 가사를, 이런 가락을 쓸 수 있을까. 이런게 한국을 정의하는 것 중 하나가 아닐까. 어린 맘에도 뭉클 느껴지는 감동은 내가 느낀 그 감정이 한국인이 아니면 공감하지 못할 것 중 하나라는 생각이 들게 했다. 그리고 그 이후로 그 담벼락 앞을 지나갈때면 뭔지 모를 따뜻함을 느끼곤 했다.

새로이 조성되는 서울 광화문 광장에 들어설 세종대상 동상이 친일파 논란에 휩싸였다고 한다. (친일파의 세종대왕이 광화문에 - 한겨레21 기사) 우리 역사 속 위인들의 영정을 통일하기 위해 문화관광부가 표준영정을 정한 것이 있는데, 만원권 지폐에도 그려져 있는 그 세종대왕의 표준영정을 그린 사람이 바로 운보 김기창 화백이라고 한다. 그런데 문제는, 왠만한 한국인이라면 한번쯤은 들어봤을 법한 이름인 김기창 화백도 친일파였다는데 있다. 친일파가 그린 모습으로 세종대왕의 동상이 광화문에 들어선다는데, 논란이 안 일어날 수 없겠다.

친일파 논란에 대해 고민할때마다 나는 경계를 긋는 다는 것이 정말 어려운 일이라는 걸 느낀다. 솔직히 만원권에 세종대왕이 그려진지 25년이나 흘렀고 또 덕분에 그 그림이 우리가 생각하는 세종대왕의 모습으로 확고하게 자리잡은 지금, 단지 친일파가 그렸다는 이유로 그 만원권 도안을 바꿔야 한다거나 광화문의 동상 모양을 바꿔야 한다는 주장을 난 사실 이해하기 힘들다. 친일 청산을 향한 대전제에야 공감한다 해도, 현실적으로 이젠 불가능해진 혹은 의미없어진 부분들까지 너무 지나치게 결벽스러울 필요가 있을까.

그렇다. 나는 그걸 지나친 결벽스러움이라고 표현하고 싶다. 비단 그 유명한 친일수구꼴통에 속하지 않는다 할지라도 아마 상당수의 우리나라 국민들이 친일파에 대한 논란에 나와 비슷한 기분을 느낄거라고 생각한다. 끊이지 않고 계속되는 논란을 지켜보다 보니 이젠 친일파 관련기사만 뜨면 솔직히 '또 난리냐' 하는 생각이 드는 것도 사실이다. 물론 그렇다고 - 세월도 지났는데 그만 용서하자 - 를 말하고 싶은 것도 절대 아니다. 60년이 지나도 청산해야할 과거는 물론 청산해야 하는 거지만, 세종대왕 영정과 같은 그런 부분도 그 청산해야 할 과거에 속하는 건지 의문이라는 거다. 오히려 이런 식의 지나친 노출이 대중을 친일문제에 무감각해지게 만들고, 그러다 보면 정작 진짜 문제가 있는 부분에 대해서도 '또 난리냐' 하고 넘겨버리게 되지 않을까. 그 영정을 친일파가 그렸냐는 것을 문제삼을 게 아니라, 그 영정을 사용했을 때 그 친일파가 혹은 그의 유족이 이익을 챙기게 되는가를 문제삼는 것이 더 합리적이라고 생각한다. 저작권료 같은 걸 유족에게 준다면 그건 문제이지만 이런 부분은 깔끔한 경계를 그으며 합리적으로 법 제정을 할 수 있을 것 같은데.

확실하게 친일청산을 하려고 했으면 애시당초 광복 직후에 했어야 했는데 우리는 그러지 못했다. 그것이 너무나 화가나고 잘못된 역사라고 해도, 이미 지나간 역사를 바꿀 수는 없다. 과거에 제대로 친일 청산을 하지 못한 채 60년이 넘게 흐른 것은 사실이고, 제대로된 친일 청산에 대한 범국민적 공감과 의식 성장이 이루어진지도 이제 겨우 10년 정도에 불과하다. 그러는 사이 그 모든 친일파들의 흔적들은 너무나도 깊숙이 우리네 삶 속에 녹아 있어서, 이제와서 그런 것들을 구분해서 흔적을 지우기에는 그 경계 긋기나 너무나도 어렵다.

한국 최초의 근대적 장편 소설이라는 [무정]의 작가 이광수가 친일파라는 사실은 유명하다. 1919년 3·1운동 때 기미독립선언문을 작성했던 최남선도 일제 강점기 말년에는 친일파로 활동했었다. 처음 친일파에 대한 관심을 갖고 인터넷 이곳 저곳을 뒤져 여러 글들을 읽어 보았을 때, 이광수와 최남선의 이야기 정도는 쉽게 받아들일 만했다. 애국가의 작곡가 안익태가 만주국 축전곡을 작곡했고 또 만주국 축전 음악회에서 지휘를 했었다는 사실도, 어디선가 언풋 들었던 기억이 나면서 억지로라도 소화해낼만 했다. 그런데, [고향의 봄]의 작사자 이원수 작곡자 홍난파 모두가 친일파였다는 부분에 이르러선 결국 난 숨이 막히고 말았다. 온 국민의 동심을 상징하는, 스무살만 넘어도 들으면 마음이 따뜻해지는 그 [고향의 봄]도 친일파의 작품이라면, 도데체 우리의 뿌리 중에, 나의 뿌리 중에 친일의 흔적이 남아 있지 않은 것이 무엇이란 말인가.

이광수가, 최남선이, 그리고 그 외 수많은 친일파가 열정적인 친일파였건 그저 불어노는 바람에 조용히 몸을 기울인 갈대였건 아니면 버티고 버티다 부러진 나뭇가지였건 어쨌던 간에, 그들의 친일 행적 자체는 사실이다. 그치만, [무정]은 그 문학사적 중요성 덕분에 작가의 친일 행적과 작품의 가치는 따로 보아야 한다는 너무나도 익숙한 논리로 여전히 중고생 추천도서 목록에 꼭 들어간다. 또 기미독립선언서는 우리 마음 속에 뿌듯한 항일 운동의 기록으로 남아 있으며, 오늘날에도 매주 월요일 아침 9시면 전국 수천개의 초중고등학교에서 학생들이 애국가를 따라부르고 있고, 그리고 누군가는 고향의 봄 가사를 생각하며 눈물짓고 있다.

세종대왕 영정을 그린 사람이 김기창인 것이 문제가 된다면, 왜 우리는 아직도 (거칠게 표현하자면) 전국의 [무정]을 모아서 불태워버리지 않는가. 기미독립선언서는 친일파의 때에 더럽혀진 종이조각일 뿐이고, 애국가를 부르는 것은 황국 신민임을 열창하는 것이며, [고향의 봄]을 부를 때마다 일본 열도의 꽃피는 산골을 찬양하고 있다고는 말하지 않는가. 당연히 이건 말도 안되는 이야기들이다. 이들은 너무나도 깊숙이 우리 속에 들어와 있어서, 이젠 친일파의 작품이라고 해서 지우기엔 너무 늦었다.

혹자는 이광수는 30년을 항일 운동을 하며 살다가 일제 패망직전 6년만 친일 행적을 했으니까 그 점을 참작해야 되고, 또 [무정]은 항일 운동 기간 중에 집필된 거니까 괜찮다고 생각할지도 모르겠다. 하지만 그런식으로 정도의 문제로 친일 문제를 바꿔버리면, 처벌 받아야 하는 자와 처벌 받지 않을 만한 자, 욕먹어야 하는 자와 욕먹지 않아도 괜찮은 자의 경계는 정말 모호해진다. 그리고 굳이 그런 모호함까지 가지 않더라도 - 김기창 화백도 세종대왕을 일제시대에 그린건 아니지 않은가?

이런 상황에서 굳이 그 세종대왕 영정을 김기창 화백이 그렸다고 해서 문제삼을 필요가 있는지 나는 의문스럽다. 우리가 [무정]에 부여하는 것과 똑같은 의미를 김기창의 세종대왕 영정에도 부여할 수 있지 않을까. 매해 설날마다 꾸벅 세배하고 넙죽 받고나면 좋아라 하면서 꼬깃꼬깃 주머니에 숨겨넣었던 파란 지폐 속 세종대왕님을 사실은 친일파가 그린거라고 생각이나 했겠는가? 오히려 난 앞으로 내가 만원짜리를 지갑에서 꺼낼때마다 우리 삶 속 깊숙깊숙이 박혀있는 친일파의 흔적에 씁쓸함을 느낄까봐 걱정스럽다.

친일파가 그린게 아무 상관 없다는 말을 하고 싶은 것은 당연히 아니다. 그렇지만, 나는 대체 어디에 경계를 그어야 하는 건지 모르겠다. [고향의 봄]과 애국가를 부를때마다 찝찝한 기분을 느끼는 게 옳은 경계를 긋는 것일까. 그렇다고 엄청난 국민적 혼란과 혈세를 소모하며 그런 흔적들까지 깨끗하게 지워버리는게 옳을까. 에이, 현실적으로 당연히 그건 아니지 - 하면서도 또 한편으로는, 현실적인 거라고 믿고 있는 이런 나의 생각이 사실은 친일파의 자기합리화에 물들어 버린 것에 불과할까봐 두렵기도 하다.

홍난파와 이원수의 친일 행적에 관한 이야기를 접한 후였던 고등학교 3학년 말, 나는 한참 유학을 준비중이었고 유학관련 서류를 미국에 부치기 위해 자주 우체국을 들렀다. 그렇게 다시 담벼락의 [고향의 봄]을 만났을 땐, 어쩔 수 없이 예전같은 기분만을 느낄 수는 없었다. 세상은 참 묘하다. 독일은 2차대전이 끝난지 60년이 넘은 지금도 나치의 흔적들을 발견할때마다 죄의식에 몸서리치는데, 비슷한 가해자였던 일본의 총리는 오늘날에도 정부 지지율이 떨어지면 A급 전범이 안치된 야스쿠니 신사를 참배한다. 그리고, 한국에선 해방 40년이 넘은 후에야 태어난 평범한 학생조차도 [고향의 봄]을 따라 불러도 괜찮은 건지를 고민하고 있다.

우리가 피해자인건, 여전히 현재진행형인 것 같다.